鬼の話 ~群青のマグメルにおける境界線

本日7月4日は『群青のマグメル』第4巻の発売日です。

というわけで『群青のマグメル』にまつわる小話をひとつ。鬼の話です。

牙牙格双魄、魉衣、魂寺、これらは本来の中文版でのクー・ヤガ・クラン、ミュフェ、デュケの名前です。全員「鬼」という文字が名前の中に入っています。彼ら聖国真類という種族には名前以外にも「鬼」を意識していると思われる描写が多く存在しています。その点について私見を述べつつ、中国における「鬼」が表すものについても紹介してみようと思います。

本題に入る前に、中文版での名前の話題ということでクーの幻想構造の名前についても触れておきます。「喰い現貯める者」は中文版では「真实收割者」といい、直訳すれば真実収穫者となります。しかし收割者とは現代中国語においては専ら「Reaper」つまり魂の収穫者たる「死神」の訳語として用いられる言葉です。そのため真实收割者の意味とは文字のままに捉えるよりも、魂と真実の収穫者、あるいは真なる死神と解釈するのが適当でしょう。

では本題に戻ります。まず「鬼」という漢字の成り立ちについては、下の部分が「人」の体を、上の部分が異形の頭部を表す象形文字とされています。それが指しているのが化物なのか仮面をかぶった巫師なのかについては意見が別れていますが、いずれにしろ通常の「人」と区別して表記する必要のあるものなのは確かです。人のようでありながらも人とは見なされず、異界と繋がる存在、それが「鬼」という漢字が持つ根源的な意味となります。

①妖怪としての鬼

もちろん鬼という漢字は中国伝来のものですが、日本人がこの字から真っ先に連想するオニという妖怪は日本で生まれたものです。まず、漢字が伝来する以前からオニという神秘的な存在の概念が古代の日本にはあったようです。オニという音の由来には諸説ありますが、目に見えない存在を指す「隠(おぬ)」から来ていたとするのが一般的です。そして中国での鬼という漢字には妖怪や不可思議な存在の全般を指す使い方があり、オニの音に鬼の字が当てられることになりました。その後に、時代の変遷とともに言葉のイメージが変化していき、平安時代には現在想像されるような頭に1本か2本の牛の角を持ち虎の皮の下穿きをつけているという姿が定着したと言われています。これは当時盛んだった陰陽道で丑寅の方角(東北)を鬼門、つまり鬼の通り道としていたことから、鬼と牛や虎が結びつけて考えられるようになったためです。

中国にも伝統的な半獣半人の妖怪や角の生えた妖怪、鬼の字が入った妖怪は数多くいますが、やはりの日本のオニとは成立過程もイメージも異なります。ただ近年は漫画やアニメを通じて日本のオニを知り、「鬼」にオニの概念も重ねられる中国人はかなり増えたようです。頭部に角が1本生えていてそれ以外は人類とよく似ているという聖国真類の特徴は、日本の妖怪としての鬼を意識したものだと考えていいでしょう。加えていうならばデュケの上着は横縞ですね。

②異民族としての鬼

異民族を化物や獣の名で呼び表すことは世界各地で見られます。そして異民族・他部族を指して鬼と呼称していた例は中国にも日本にも存在します。

日本人の私が聖国真類を見ると、中国と言うか大陸のアジア的な民族の印象を強く受けます。

まず聖国真類の民族衣装の立襟で右前の合わせ(正面から見た左側)を飾りボタンと紐で固定するという特徴は、中国の西方や北方の民族でよく見られるものです。日本人がこうした服装として真っ先に思いつく旗袍、いわゆるチャイナドレスも元来は中国北方の少数民族である満洲族の民族衣装が基になったものです。

顔立ちも、漢民族として設定されているヨウや東アジア系の民族であるらしい未神明阿弥額勒迦(神明阿アミル)と比べると、彫りが深く目鼻立ちがしっかりしています。どちらかと言うと、現実に存在する西洋人の名前が設定されているエミリアやその父やルシス(路西斯・ルシウス)に近い系統であるように思えます。中国の西方部の民族は、古代から漢民族の王朝だけでなく中央アジア・西アジアとも交流があり、コーカソイドの特徴も色濃く出た容姿を持っています。

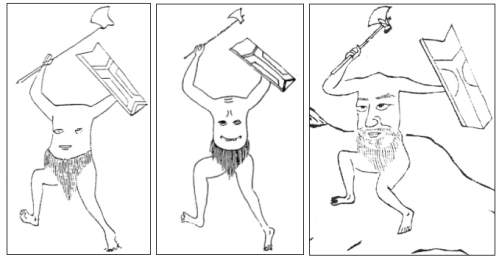

またミュフェの現実構造の「忠愛の鬼兵」の首から上に頭がなく胴体に顔があるという特徴は、中国神話において黄帝に首をはねられた後も胴体を顔に変えて反抗を続けた巨人の神祇である刑天(形天)から着想を得たのではないかという中国の方の考察をウェブ上で拝見しました。

「刑天」(2017年7月4日 (火) 閲覧)『ウィキペディア中文版』より

刑天とは早い段階で漢民族の神話に敵役として組み込まれた神祇であるものの、元々は漢民族支配に抵抗する異民族や彼らの神を示していたと言われています。西南方に縁があるとされていることから、一説には西域人と関連のある存在だとされることもあります。忠愛の鬼兵のぱっと見の印象など『群青のマグメル』の最近過ぎる他作品から影響を受けていると思しい部分にはヒヤリとするところもありますが、こうした古代中国からの要素を感じ取れる要素も見つかるのはなかなか興味深いです。

外見的特徴だけでなく、私が本質的に中国の西方の民族の要素を感じるのは、中国にとって西方が古代から現代に至るまで「未知なる探険の地」としてある種の蔑視と裏腹の憧れを持って意識され続けて来たという点です。日本でも有名な伝奇小説「西遊記」は、妖怪・仙人・神々・如来など数多の神秘的な存在が跋扈し(漢民族の)人知を超えた探険の地である西方というイメージをこれ以上なくよく示すものです。またその基となった「大唐西域記」は唐代の訳経僧の玄奘が天竺へ赴いて仏教経典を唐に持ち帰った実際の旅を記した地誌であり、仏教の伝播の経路としての「聖性」も西域を語る上で欠かすことは出来ません。

同じく西域を扱い日本でも有名な中国文学に王維の「送元二使安西」という漢詩があります。西域へ使者として赴くことなった友との別れの名残惜しさをうたったもので、永遠の別れへの覚悟とも取れる響きがあるところに、当時の西域への単に物理的な距離とどまらない遠さが偲べます。

「西域」とは狭義には現在の新疆周辺を指す言葉ですが、広義には中央アジアや西アジア、場合によっては地中海周辺のヨーロッパを指すことさえあります。このあたりの事情は、日本においては南蛮という言葉が、室町時代以降に九州そして東南アジアを経由してつながりを持つようになった西洋を指す言葉へと、冒険浪漫的なニュアンスを伴いつつ変遷していったことと似ているかもしれません。

西域は近代の19世紀から20世紀初頭にかけても、探険の地としての注目を世界中から集めました。近代において先進国が世界各地で植民地と覇権を巡って争う中、厳しい自然環境などによって久しく空白地帯となっていた中央アジア周辺は、最後の大規模な闘争の場として多数の勢力が秘密裏にあるいは公然と暗躍する地へと変貌を遂げたのです。またこうした探険による発見には学術上唯一無二となる報告も多数存在し、より一層世界中からの注目を高めることとなりました。地理学分野ではさまよえる湖ロプノールが、文化人類学分野では敦煌文書が特に有名です。日本からも世界に乗り遅れまいと、学術目的の探検隊が幾度も西域に旅立っています。ただし、当時の先進国による研究とは、植民地化を第一目的としないものであっても、地元住民を自分たちとは異なる「管理すべき対象」と見なしていた点で覇権争いと同様の意識の上に成り立っていた側面を考慮する必要のあるものです。

西域に対する中国人の複雑な感情を日本人でも理解しやすくしてくる言葉が「シルクロード」です。陸のシルクロード、特にオアシスの道が広義の西域とほぼ一致するだけでなく、シルクロードという言葉の持つ古代から現代へと続く浪漫、探険と発見、異郷への旅情といったイメージは、中国人が西域に抱く感情にある程度重なるところがあります。

ちなみにシルクロード最盛期の唐代を舞台にした武侠漫画『長安督武司』は中国における第年秒先生の代表作であり、西域人やその他の外番人(外国人)の描写が多数あります。特に興味深いのが、武侠作品においてはともすれば都合の良い敵役として描かれがちな西域人が副主人公、しかも主人公が所属することになる長安督武司という組織の司長を任じられた人格者として設定されていることです。基本的には少年漫画らしく複雑さを避けて派手さを重視したデフォルメの効いた描写がなされているのですが、彼が西アジア系かつ唐代の胡人のイメージをほぼ踏襲している点からペルシア(波斯)系交易民であるソグド人と推測できることやキリスト教徒らしいことなど、シルクロード好きならばたまらない描写も随所に盛り込まれています。唐とキリスト教とは意外な組み合わせと感じる方も多いかもしれませんが、ネストリウス派キリスト教つまり景教とは当時に西域人によってもたらされていた宗教であり唐代三夷教にも数えられています。こうした西域に対する知識の深さは流石本場の中国人作家ならではの強みです。

③死者としての鬼

以上長々と枝葉の部分を述べてきましたが、中国において最も一般的かつ本質的な「鬼」の意味とは、死者の魂、即ち幽霊のことです。人の姿をしながらも彼岸にありて此岸の者を誘う存在、それが鬼なのです。

拾因が世界を超えた先の異界で見つけたのは、おそらくもう死んでしまった「彼」と同じ姿をした子供の聖国真類です。まさしく過去の亡霊を見る思いがしたことでしょう。そして子供はその身に死神の構造を宿していました。

一方でクーにとっての拾因とは、初めて見た人類であり、つまりは境界を侵して入り込む異人そのものなのです。さらに言えば、その時の拾因は生者と呼べる状態だったのでしょうか?もし黒い瞳のヨウが自分を拾因として複製しそれに世界を超えさせる際に死亡したとするならば、拾因の魂とはどこにあるもので、そして生者の魂と呼んで良いものなのでしょうか?

越えてはならない境界を越え、人のようで人でない存在、「鬼」。本当の鬼とは一体誰なのか、それを教えてくれるのはただこの先の展開だけです。

おまけ

日本語版でのクーの構造名「喰い現貯める者(クラウド・ボルグ)」もきちんと考えられたものになっています。喰い現貯める者という漢字での表記が現実構造を吸収して蓄えるという幻想構造の性質を表しているだけでなく、そのまま読んでも「くいあらためるもの」という意味のある言葉になります。ルビもクラウドが「喰らう」と「クラウドストレージ」にかかっていて、「ボルグ」がアイルランド語で「膨張・腹」を意味します。モチーフも「ゲイ・ボルグ」と持ち主の「クー・クラン(クー・フーリン)」そして「マグ・メル」とアイルランド神話で一貫されています。完全な余談かつ私の勝手な思い込みですが、この宝具名もとい構造名だけ出来が頭抜けているので、翻訳スタッフの中にTYPE-MOONのFateシリーズのクー・フーリンのファンがいる気がします。ちなみに「宝具」という言葉はどんな辞書にも載っていません。2004年発売の『Fate/stay night』とそのシリーズでの使用が有名ですが、単に財宝である道具という意味を超えて、戦闘で使用される超自然的な存在としての宝具の用法を広めたのは、2002年に刊行が始まった高橋弥七郎先生の『灼眼のシャナ』とされています。そして『灼眼のシャナ』での宝具とは、中国の伝承において仙人が使う摩訶不思議な道具の総称である「宝貝(パオペエ・たからがい)」などを基に考えられたと言われています。一周回って中国に戻ってくるのが面白いですね。ちなみに仏教の儀式で使う道具であり時として魔物を調伏する道具ともなる法具(ほうぐ)が宝具と表記されていることもありますが、誤変換です。